那是個被微光喚醒的清晨。還未聽見鬧鐘響起,我已自然睜眼。窗外的曼谷,尚未完全甦醒,城市輪廓與遠處雲層間的光線交織著一種有如夢境的柔和。

我起身輕輕拉開窗簾,眼前是一幅即將甦醒的城市畫布景緻,晨曦從高樓縫隙滲入,給沉睡的大樓和街道上了淡淡銀邊。那刻,我也沒有多想,習慣性的轉身拿起手機,拍下幾張照片,然後又像是暫時闔上畫冊一般,躺回床上,靜靜地補上回籠覺,返回夢鄉。

對,我並不是第一回入住

W Bangkok, 重返久違的時尚潮流回憶!

說起這家時尚飯店 W

Bangkok ,在它開幕的那幾年,我可說是常客。那些年,曼谷的設計風潮與夜生活文化,在這裡集中綻放成一場場華麗盛宴,而我也時不時的在其中參與、記錄,甚至迷戀。

然而時間像是湍急的昭披耶河,流過時光的彼岸,流過了忙碌與轉折。數年未曾入住的這一夜,我打開車門下門踏進大廳 Lobby 那刻,熟悉的「W」招牌,撲鼻而來的香氛與酒吧傳來的活力節奏,再度包覆而來,彷彿多年的回憶一個個排隊出列,在耳邊拍著肩膀:「嘿,我們回來了。」

也許是因為自己本科系是學藝術的,「設計」這兩個字對我來說,是一場關於靈魂的對話!

W Bangkok 向來不只是一間飯店,它更像是一場精心策畫的城市裝置藝術。推開門的那瞬間,空間如同切換場景的舞台,一腳踏入,就進入了設計與態度共鳴的對話空間。

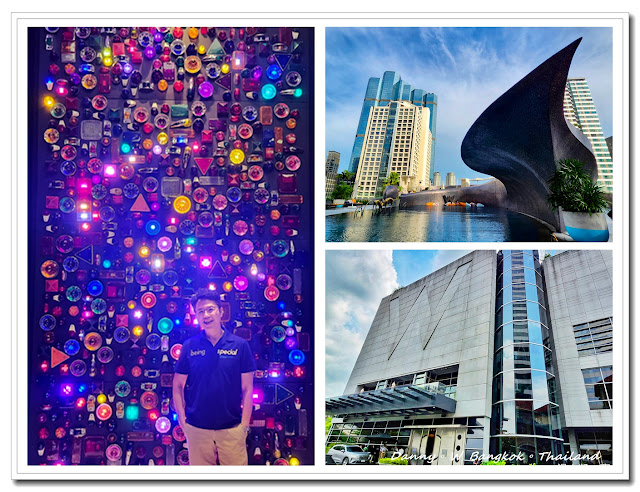

入眼的牆面,絕對不會只是冷冽的裝飾,而是藏著故事的視覺語言;燈光並非單純照明,而是流動著感官的節奏。那牆上融合泰式圖騰與現代語彙的閃亮設計,在金屬色光中搖曳生姿,像極了城市夜生活的前奏曲。

美國的 CNN 曾讚譽這裡充滿 “chili-hot nightlife”,而英國《The Telegraph》則稱它為「全球最有趣的飯店之一」。對我來說,這些讚美並不誇張。多年前初識它時,我就被那扇由「800個嘟嘟車燈」組成的霓虹牆深深震撼,那是種只屬於曼谷的狂放與創意。如今再見,依然驚艷,依然忍不住想拍照上傳社群,標上一句:「我,又回來了!」

至於這天早上,我沒有安排外出探店,而是選擇邀請在曼谷工作的馬來西亞好友 Eddie ,一起來飯店享用早餐。對於兩人都忙碌的我們來說,這樣的早晨聚會,恰好舒心,也恰好親切。

W Bangkok 的早餐,依舊維持那種讓人拍手叫好的「豐盛型態」。一邊是香氣撲鼻的泰式米粉湯、打拋豬、綠咖哩與泰北香腸,搭配各式地區特色料理,讓人食指大動;另一邊則是質感滿分的西式麵包、起司、蛋料理與甜品櫃,彷彿巴黎咖啡館般講究細節。我特別被那區烘焙麵包給吸引,外酥內彈,無論是可頌還是全麥麵包,都帶著一股溫柔的口感魅力。

更讓我驚喜的是,水果區擺上了當季的山竹與紅毛丹,飽滿、甜美、富含熱帶氣息,讓人一口接一口,捨不得停。

後來仔細一瞧一旁的餐點說明,才發現這裡的許多香料與蔬菜,其實都來自飯店自設的「香草菜園」。那種「從泥土長出的香氣」與料理融合的味道,不僅是口感的提升,更是一種生活美學的體現,讓人好生歡喜和敬佩。

對了,W Bangkok

最讓我難以忘懷的,始終是那棟被巧妙保留的百年古宅。

這棟殖民風格的建築,如今成為飯店的一部分。它不只是歷史建築的展示場,更是被重新賦予時尚氣質的空間靈魂。殖民風情牆飾、木窗、弧形樓梯與石牆廊道之間,陽光與光影的流動,交織出一幕幕宛如雜誌畫報的靜謐風景。午後坐在庭園一角,看著旅人輕聲交談、咖啡微香縈繞,再抬頭一瞧,曼谷最高的大樓 King Power Mahanakhon 曼谷大京都大廈(又名曼谷王權大樓)就在眼前。讓人彷彿忘記時間,甚至忘記自己身處的是喧囂都市中心。

我一直以為W

Bangkok 的存在,不只是設計師的野心實驗室,更像是城市生活的延長線。在這裡,白天與夜晚、傳統與未來、奔放與沉靜,諧地並肩而行,交織成獨有的泰式美學!

當我回到房間時,桌上一張被裝框的照片靜靜地擺著。那是我在臉書上的旅遊照片,飯店竟細心地整理和挑選下來,並作為「Welcome home」的驚喜放在桌上。那一刻,我真的有種回家的感覺。泰讓人感動和泰喜歡了。這不是制式的五星飯店服務,而是一種有記憶的溫柔。

有人說,旅館只是在世界各地的「暫時居所」,但像 W Bangkok 這樣的空間,它早已超越「住宿」的範疇,而成為一種自我投射的城市精神。你可以是誰,你可以選擇用什麼樣的節奏與城市共舞,不是嗎?

我常在想,每個人心中,或多或少都有一個關於曼谷的畫面。

對我來說,那畫面不只是夜市、不只是寺廟,也不只是高樓與交通,而是像 W Bangkok 這樣的地方,時尚與記憶共存,美味與藝術同構,讓人願意一來再來。

當旅人把青春和歲月寄託在一段旅程中,某些地方便成了時光的定點。而曼谷的 W Bangkok ,我想,就是那個讓我總會想起的城市節拍。而下一次醒來的清晨,我還會坐在窗邊,喝著黑咖啡,望向這城市,再一次說聲:「早安,曼谷。早安,W Bangkok。」

Information

地址:106 N S Sathon Rd, Si Lom, Bang Rak,

Bangkok 10500泰國

中文網址:https://www.marriott.com.cn/hotels/bkkwb-w-bangkok/overview/